Theodor von Bismarck-Bohlen beginnt dieses Kapitel mit der Schilderung der ökonomischen Situation in Ackerbau und Viehzucht, wie sie sein Schwiegervater vorgefunden hatte, als er mit seiner Familie im Frühjahr 1809 in Karlsburg anlangte. Und die war denkbar schlecht infolge einer unvorstellbaren Misswirtschaft. Unter der Verwaltung des General Lieutnants Gr. Bohlen, des Großvaters meiner Frau, war Carlsburg in 3 Feldern, Gr. Jasedow und Steinfurt aber in 10 Schlägen [einheitlich bewirtschafteter Teil eines Feldes] bewirthschaftet worden. In den früheren Zeiten scheint der Ertrag der Güter an Korn, nach einzelnen alten Rechnungen, oft sehr bedeutend gewesen zu seyn, besonders während zwey tüchtige Männer Nahmens Dämlow und Kruse, als Inspektoren an der Spitze standen. Als aber allmählich alles durch Mangel an Aufsicht und Betriebskapital mehr und mehr zurückkam, ein Augendiener [Schmeichler] und eben so schlechter, als wahrscheinlich auch betrügerischer Inspektor Nahmens Kulow, der Wirthschaft vorstand, zwey natürliche Söhne des Gen. Lt. [Generallieutnant], beyde gleich unwißend und träge als Wirthschafter in Crentzow und Carlsburg (der eine sogar an letzterm Orte nach Kulows Abgang als Inspektor) gesetzt wurden, der Herr selbst aber bey zunehmenden Jahren und mangelhaften Kenntnißen der Landwirthschaft, sich nicht mehr darum bekümmerte, als im Jahre 1806 seine zweite Frau eine geb. vStrantz, welche durch Ordnung noch einigermaßen alles etwas zusammen gehalten hatte, plötzlich starb, und er nun gänzlich in die Hände einer Mätresse [siehe Lebensbeschreibung Carolines] fiel, gerieth die ganze Wirthschaft in einen beispiellosen Verfall. Der Abgang an Spann= und anderem Vieh wurde aus Geldmangel nicht wieder ersetzt, wegen Mangel an Arbeitskräften wurde bey Carlsburg nur noch unmittelbar um den Hof, der beßere Boden, einigermaßen ordentlich bestellt, der Mangel an Dünger und den geringen Viehstapel und verminderte Streumaterial, bewirkte das Aussaugen des Bodens, besonders bei Carlsb. immer mehr, besonders da fast gar keine Brache gehalten, sondern immer nur eine möglichst große Fläche schlecht und oberflächlich bestellt wurde, so daß am Ende selbst die Bauern in Zarnekow sich durch einen Grenzgraben gegen das überhandnehmende Unkraut haben schützen wollen. Ähnlich ging es auch den andern Gütern, und das nicht regelmäßig gelehete Gesinde, verrichtete natürlich seinen Dienst mit der aller größten Nachläßigkeit. Nichts desto weniger wurden dem Herrn von den schönsten und ergiebigsten Erndten lügenhafte Berichte gemacht um ihn zu andern Zwecken bey guter Laune zu erhalten. Ohne alle Rücksicht wurde alles Vorhandene angewandt, dem Bedürfniße des Augenblickes abzuhelfen, und (fast klingt es unglaublich, allein es ist buchstäblich wahr, und mir oft von dem Inspektor Lösewitz versichert und an Ort und Stelle gezeigt worden) auf diese Weise z. B. nicht allein die Diehlen Bedeckung des Kornbodens, über dem maßivem Pferdestall verbraucht, sondern auch sogar die eisernen Bänder und Klammern, welche die Art von Gängewerk über der Reitbahn in diesem Gebäude hielten und verbanden, aus Mangel an Eisen abgerißen, wodurch natürlich das Gebäude binnen kurzem bedeutend gelitten haben würde, wenn nicht mein Schwiegervater bald darauf alles wieder in Ordnung gesetzt, und so dasselbe vom baldigen Verfall errettet hätte. In welchem Zustand die übrigen, auf ähnliche Weise vernachläßigten Gebäude geriethen, wie die dringendsten und unentbehrlichsten Reparaturen und Ergänzungen der Acker Instrumente, Wagen, Geschirre etc. unterblieben, läßt sich denken. In diesem traurigen Zustande übernahm mein Schwiegervater 1809 die erschöpften Güter, wo es an allem mangelte. Er hatte das Glück in der Person des Inspektor Lösewitz einen treuen, umsichtigen und sehr thätigen Mann zu bekommen, sowie deßen nachherige Frau die Dem. Döhn die innere Wirthschaft mit größter Thätigkeit und Ausdauer übernahm und vorstand. Carlsburg welches in 3 Feldern bewirthschaftet worden, wurde 1811 regelmäßig in 6 Binnen und 9 Außenschläge getheilt, und welcher Eintheilung es jedoch 1827 in 7 Binnen = und 5 Außenschläge überging. Gr. Jasedow blieb wie es war in 10 Schlägen, Steinfurth hingegen, ging 1817 von 10 Schlägen in 7 über.

Indem ich mich gern von dem traurigen und beklagenswerthen Zustand der Güter abwende, welches ich oben von dem Zustande der Güter entworfen, als sie mein Schwiegervater übernahm, gebe ich mich gern der Hoffnung hin, daß dasselbe wenigstens dazu dinen möge, allen meinen lieben Nachkommen es lebhaft vor Augen zu stellen, wie Sorglosigkeit, unmäßiger prahlerischer Aufwand, Unordnung und Mätreßenwesen, jeden Wohlstand und jedes Glück zerstöhren. Zugleich aber mag auch diese traurige Schilderung dazu dinen, die Größe der Verdienste welche mein Schwiegervater um den jetzigen großen Flor der Güter hat, in das gehörige Licht zu stellen, da ohne seinen wirklich großen Entschluß, die Güter in diesem verzweifelten Zustand anzunehmen, und sein und seiner Frau Vermögen daran zu wagen, ohne sein folgerechtes und fortwährendes Streben, allmählich und nach Maaßgabe der Anfangs sehr beschränkten Mittel, alles wieder in Stand zu setzen, ohne seine große Sparsamkeit und Ordnung, ohne das Vertrauen, welches ihm diese, so wie seine Redlichkeit bey seinen Gläubigern erworben, er entweder dies ganze Unternehmen nicht hätte beginnen können, oder doch dabey gescheitert wäre, und also in beyden Fällen, seinen Nachkommen nicht ein so trefflich geordnetes Vermögen hätte hinterlaßen können. –

Nach dem Tod seines Schwiegervaters, im Frühjahr 1828, übernahm Theodor also ein schuldenfreies und wohlgeordnetes Anwesen, nicht zuletzt, weil tüchtige Inspektoren ihm zur Seite standen.

Um gute Ernteergebnisse zu erzielen spielte damals wie heute das Wetter eine wichtige Rolle und war entscheidend dafür, ob eine gute, mittelprächtige oder schlechte Ernte eingefahren werden konnte. Damals wie heute waren die Landwirte kaum oder gar nicht mit dem Wetter und den daraus folgenden Ernteergebnissen zufrieden. Etwas störte immer: entweder war es zu nass, zu trocken oder Hagel und Schnee führte zu Missernten. Einzig die Jahre 1829 waren sehr (darüber werden kaum Worte verloren) und 1842 ziemlich gut: günstiges Frühjahr, allein eine fürchterliche Dürre im Sommer. Danach eine höchst gesegnete Erndte hier im Sommerkorn und Erbsen. Das schlecht bestellte Winterkorn war nur mittelmäßig ausgezeichnet in Qualität. Die Erndte auch nicht einen Tag durch Regen unterbrochen. Klee mittelmäßig und so auch die Wiesen, welche im Anfang des Herbstes schon dem Rindvieh eingegeben werden mußte, da es so sehr an Weide fehlte.

Oft wird berichtet, daß Hagel ganze Schläge verwüstete oder große Hitze und Dürre die Ernte vernichtete und die Brunnen austrocknen ließ. 1858 schreibt Theodor: Hagelschlag unglaubliche Dürre so daß im Herbst fast alle Brunnen leer und fast den ganzen Winter das Waßer für das Vieh gefahren werden muß und alle Sölle fast austrocknen.

Zwei Einträge bleiben dem Leser des Hausbuches in Erinnerung, da in diesen zwei besonders schwere Jahre für die Karlsburger Güter und darüber hinaus beschrieben werden.

1841: Ungewöhnlich kühler und naßer Sommer und Herbst. Es regnete von Johannis bis gegen Ende 8ber[Oktober], fast alle Tage, oft in Strömen, so daß das Heu und Korn Erndte nur mit den aller größten Anstrengungen und Kosten und auch nur schlecht eingebracht wurde. Ein Theil der Nachmath blieb draußen und verdarb. An vielen Orten war dies mit einem Theil der Vormath und dem ganzen 2ten Schnitt des Heu. Noch fast 8ber wurde auf einzelnen Gütern z. B. Ranzin geerndet. An vielen Orten konnte gar nicht zu Winter bestellt werden, und auch hier und in Jasedow blieb etwas vom Winterschlag liegen.

1867: Außerordentlich kalter und naßer Frühling und Sommer. Mangelhafte Frühjahrssbestellung. Späte und durch den fortwährenden Regen, einfach gestörte, sehr schlecht wie wir sie seit 37 Jahren nicht hatten. Fast völliger Mißwuchs. Zum Glück vieler und vortrefflicher Klee und anderes Heu, welches theilweise auch gut ward. Kartoffeln an vielen Stellen nicht die Aussaat neu … Fast der ganze Kr. Grimmen und ein Theil des Franzb. und Rügenschen, total verhagelt, auch Niederhof. Ich muß an 1200 rm Hagelschadenbeitrag zahlen. Großer Mangel theilweise auch hier, allein ein entsetzlicher Zustand in Ostpreußen. In Folge der großen Noth der Typhus an vielen Orten, woran viele Menschen sterben. Millionen vom Staat gegeben, angeblich reiche Beiträge aus unserm Vaterlande, und ganz Deutschland, England, Frankreich, Amerika. Noch weit größere Noth im nördlichen Schweden, Finnland, den ruß. Ostsee Provinzen, einem Theil von Sibirien. Sehr hohe Kornpreise natürlich Weitzen über 100 rm, Roggen bis 75 rm. Allein wer hat nichts zu verkaufen. Etwa 1000 Sch. Weitzen wird alles seyn, was ich verkaufe. In diesem, wie auch im vorigen Jahr hat sich der sogenannte Johannisroggen vor allen anderen Winterroggen ausgezeichnet.

Neben der Witterung, die oftmals Missernten zur Folge hatten, wirkten sich die katastrophalen Ernteergebnisse auch negativ auf die Tierhaltung aus. In Folge der Näße im Sommer bekamen die Lämmer die Fadenwürmer und trotz aller angewandten Mittel, starben im Herbst und Winter, von 700, 236 St. daran.

Weitere Ausfälle und unvorhersehbare Ereignisse machten Theodor das Leben schwer: Rost am Weizen, Lupinen- und Kartoffelernte vernichtet, wiederholt Mäuse und Ratten im Saatkorn, Maul- und Klauenseuche bei Rindern und Schweinen, Schwankungen bei den Wollpreisen.

Auf den Gütern hatte Theodor Anfang der 1830er Jahre 26 Rindvieh und 300 Schaafe anschaffen können, und danach 30 Mastochsen gehalten. Auch für diese musste entsprechend Futter wie z. B. Klee angebaut werden. Mit der Zeit wurden die Ochsengespanne durch Pferde ersetzt. Neben den Reitpferden wurden Bau- und Ackerpferde gehalten, für die wiederum Roggen angebaut werden musste.

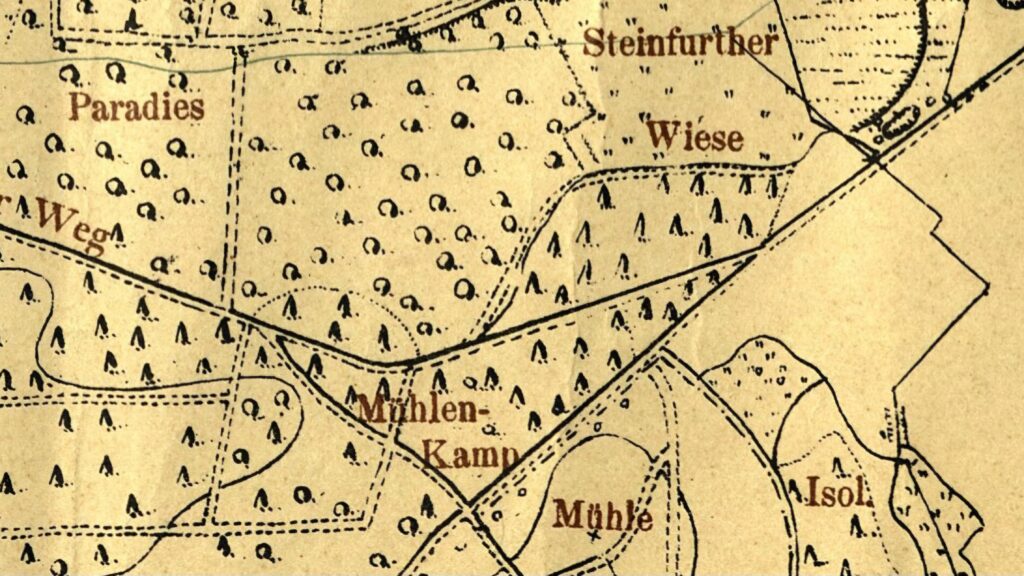

Den schlechten Bodenwerten versuchte Theodor mit dem Düngen der Felder zu begegnen. Jedes Jahr wurde ein Teil der Felder gemergelt, was zwar zunächst eine Steigerung der Erträge bewirkte, jedoch mit der Zeit die Böden auszehrte. Später experimentierte Theodor mit Guano und Schneiderschem künstlichem Dünger. Besonders unfruchtbaren Boden – z. B. am Hof bei der Mühle zwischen Mühlencamp und Paradies – ließ er mit Kiefern aufforsten bzw. ausäen. An anderer Stelle – am Hundewinkel, östlich von Steinfurth gelegen – wurde eine etwa gleiche Fläche in Ackerland umgewandelt. Moore wurden trockengelegt, mehrere Brüche gerodet. Auch technischen Neuerungen stand Theodor aufgeschlossen gegenüber. 1869- 1872 wurde eine Dampfmaschine für 2550 M angeschafft und da die Erndte, wenigstens an Fudern, überreichlich war, gleich tüchtig gebraucht. Von diesem Dampfpflug erzählte mir auch August Müller im Beitrag über die Aufsiedlung Steinfurths 1935.

Nachdem die Brauerei zunächst Gewinne abgeworfen hatte, musste sie zeitweise wieder stillgelegt werden, da die Ernte der dazu notwendigen Kartoffeln des öfteren zu gering war oder die Ernte völlig ausfiel. 1833 ließ Theodor zum ersten Mal im großen Stil Saatkartoffeln aus dem Oderbruch kommen und legte diese auf einer bedeutenden Fläche zwei Fuß tief. In späterer Zeit hatte er immer wieder mit Missernten zu kämpfen, wie der folgende Eintrag verdeutlicht.

1846: In diesem Sommer wurden die Kartoffeln, welche sehr schön standen, etwa gegen die letzte Hälfte Juny, von einer eigenthümlichen Krankheit befallen, durch welche das Kraut allmählich erst schwarze Flecken bekam, dann gelb und endlich schwarz ward, als sey es erfroren. Zuerst zeigte sich die Krankheit an den frühen, allmählich an den späteren, ganz zuletzt an den rothen Kartoffeln. Unter den zeitigen, besonders denen der Leute in den Gärten, zeigte sich auch faule Stellen, weniger unter den späteren und rothen. Die Krankheit des Krautes, wie mir scheint durch eine athmosphärische Einwirkung entstanden (auch andere Gewächse, Pflaumen, Stachelbeeren etc. waren befallen und viel Rost über dem Getreide), hatte natürlich die Folge, daß die Knollen ungewöhnlich klein blieben und ein förmlicher Mißwuchs in dieser Frucht sich zeigte. Ich gewann etwas 1/3 einer gewöhnlichen Erndte, viele der Tagelöhner nur etwa die doppelte oder dreyfache Aussaat, so daß ich sie im Winter mit Kartoffeln versorgen und ihnen auch mit Korn etc. beystehen muß. In den Gegenden, wo tiefer schwerer Boden ist, hat man kaum die Aussaat wieder geerndtet und danke ich dem Himmel doch noch, daß ich soviel gewonnen, daß ich zum nächsten Jahr die Aussaat habe, den Leuten helfe und die übrigen verfüttern kann, um bey den hohen Kornpreisen (Weizen 3, Roggen 2-2 1/3, Gerste 1,15), mehr Getreide zu verkaufen. Die Brennery kann aber gar nicht gehen und ist dies bey den sehr hohen Spirituspreisen ein empfindlicher Schade. 700 Sch. Kartoffeln den Leuten geschenkt.

Missernten bei den Kartoffeln werden im Laufe der Zeit immer wieder vermerkt und deshalb immer weniger angebaut.

Im nächsten Kapitel geht es um Wald, Holzertrag, Jagd und Wild.